On ne meurt pas pour ce que l’on sait être un mensonge

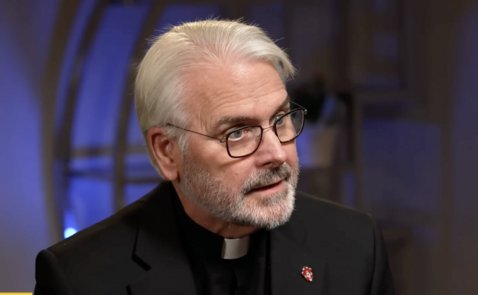

© DR Magazine 1000 raisons de croire

© DR Magazine 1000 raisons de croire

Ce qui frappe d’emblée à la lecture des Évangiles, c’est l’affirmation maintes fois répétée que tout ce qui est rapporté est vrai. « En vérité, je vous le dis », répète sans cesse Jésus. Les apôtres, qui sont d’abord des témoins « véridiques » (Jn 19,35) du Christ « depuis le baptême de Jean » jusqu’à son « enlèvement au ciel » (Ac 1,22), insistent sans cesse sur cette notion de vérité : « J’aime en vérité – non pas moi seulement, mais tous ceux qui ont connu la vérité – en raison de la vérité qui demeure en nous et restera avec nous éternellement » (2 Jn 1,1). « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et que nos mains ont touché, nous vous l’annonçons » (1 Jn 1,1) ; et c’est bien la mission que le Christ, qui est « venu pour rendre témoignage à la vérité » (Jn 18,37), leur a donnée : « Vous serez mes témoins » (Ac 1,8).

La doctrine chrétienne prêchée par les apôtres est marquée par une dénonciation permanente du mensonge. Jésus lui-même a dit : « Je suis la Vérité » (Jn 14,6) et il présente toute forme de mensonge comme étant l’œuvre du Diable, le « père du mensonge » (Jn 8,44). Pas moins de soixante-quatre passages répartis dans l’ensemble du Nouveau Testament dénoncent vertement les attitudes mensongères. L’historien ne doit pas négliger ce parti pris de vérité ni cet enracinement de la foi chrétienne dans des faits précis.

L’historicité est essentielle dans la foi chrétienne, car Dieu s’est incarné dans l’Histoire et s’est manifesté par des paroles et des actes précis. Jésus est né sous Hérode le Grand et a été crucifié sous Ponce Pilate. Les religions mythiques, les sagesses orientales ou l’islam prétendent que des hommes inspirés ont délivré des messages sur le divin, sur le monde et sur l’humanité, mais les circonstances entourant la remise de ce message n’ont pas d’importance. C’est très différent pour les juifs et les chrétiens, car la Révélation s’appuie sur des réalités.

Les Évangiles sont des témoignages qui regorgent de détails sur les époques, les lieux, les protagonistes, sans jamais chercher à cacher les faiblesses ou les difficultés de leurs héros : Jésus se fait baptiser par Jean comme un simple pécheur ; il prône la non-violence mais se met parfois en colère ; il choisit des disciples qui ne le comprennent pas et l’un d’eux le trahit. Jésus, Roi des rois, a été humilié, frappé, crucifié, il meurt et ressuscite, il apparaît d’abord à des femmes, ce qui est étonnant pour l’époque. Jamais personne n’aurait inventé tout cela s’il avait voulu renforcer sa crédibilité.

L’archéologie a confirmé de bien des manières l’authenticité des Évangiles : les personnages historiques cités et les lieux concordent. Les prénoms qui apparaissent dans les Évangiles correspondent, y compris en termes de fréquence d’apparition, à ceux que l’on retrouve sur les tombes et ossuaires de Palestine du premier siècle, et les plus utilisés sont toujours suivis, dans les Évangiles, d’un surnom pour les distinguer. Cette caractéristique est très difficile à simuler en dehors de récits de vrais témoins .

L’existence de nombreux personnages historiques mentionnés par les Évangiles est confirmée par l’archéologie. Le nom de Ponce Pilate apparaît sur une stèle découverte en 1961, près du théâtre de Césarée Maritime, et celui de Lysanias d’Abilène (Lc 3,1) sur une inscription gravée dans la pierre retrouvée près de Damas. Hérode le Grand, outre sa mention dans de nombreux récits historiques comme ceux de Flavius Josèphe, figure sur une inscription découverte près de l’ancien Temple de Jérusalem. Le nom d’Éraste, cité par Paul (Rm 16,23), est inscrit dans un théâtre de Corinthe. Le mandat de Gallion (Ac 18,12) à Corinthe est parfaitement daté (mai 51-mai 52) grâce à une inscription romaine officielle ; cela permet de confirmer que la Passion du Seigneur a eu lieu en l’an 30 selon le recoupement de bien des sources (Actes des Apôtres, lettre de Paul aux Galates, Talmud, etc.)

Il en va de même pour de nombreux lieux et bâtiments. Le bourg de Capharnaüm, dont Jésus prédit la destruction, a bien été démoli en 638, et retrouvé en 1968, avec sa grande synagogue. Il est bien « au bord de la mer de Galilée », comme le signale l’Évangile (Mt 4,12). La piscine de Siloé (Jn 9,17) a été découverte en 2004. Celle de Bethesda (Jn 5,2) avait été mise au jour en 1888 et elle possède bien les « cinq portiques » dont parle l’Évangile.

Comment imaginer que saint Paul puisse mentir lorsqu’il écrit, avant l’an 60, que la plupart des témoins du Ressuscité sont vivants, alors que c’est justement vérifiable par ses contemporains ? Les Lettres de Paul peuvent être datées facilement, entre 50 et 67 après Jésus-Christ. L’auteur y donne des indications très précises, comme celle-ci : « Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, il est apparu à Céphas, puis aux Douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois – la plupart d’entre eux demeurent jusqu’à présent et quelques-uns se sont endormis –, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et, en tout dernier lieu, il m’est apparu à moi aussi, comme à l’avorton » (1 Co 15,3-8). Impossible bien sûr d’écrire un texte comme celui-ci si le contenu peut être démenti.

Les témoignages évangéliques et l’ensemble du Nouveau Testament ont convaincu leurs propres contemporains qui ne manquaient pas d’esprit critique et qui ont été amenés, eux aussi, à engager leur vie jusqu’au bout pour attester de leur foi et de leur pleine adhésion à ces récits. Tous les apôtres ont subi le martyre, les 19 premiers papes sont morts martyrs, tout comme des multitudes d’évêques et de disciples. Il semble très difficile d’imaginer que ces individus convaincus, qui parlent sans cesse de vérité et qui ont donné leur vie pour leur foi, puissent être des menteurs. Comme disait Blaise Pascal, « je crois des témoins qui se font égorger ». On ne meurt pas pour ce que l’on sait être un mensonge.

Olivier Bonnassies et Matthieu Lavagna

Retour à l'accueil

Les secrets du Curé d’Ars

De la pauvreté à la sainteté, le Curé…

Et si ta vidéo changeait tout ? Concours vidéo 1000 raisons de croire

États-Unis :l’épiscopat catholique réagit

Deux infirmières chrétiennes pakistanaises acquittées de blasphème

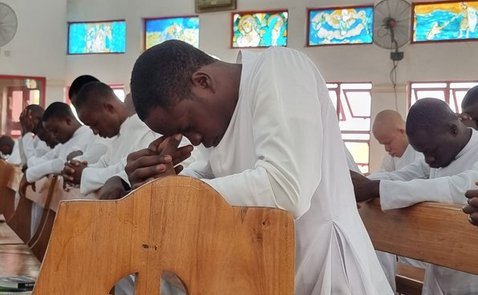

Enlèvements massifs de chrétiens au Nigeria

Léon XIV aux manifestants pour la vie : défendez la vie à toutes ses étapes !

Un pont nommé « San Diablo » fait scandale en Bolivie

Le « non » catégorique des évêques de France à l’«assistance médicale à mourir »

_Tribune Chrétienne,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Miracles,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Miracles,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Témoignages,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Témoignages,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Miracles,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Miracles,

Guérisons

A la une,

Témoignages,

Histoires providentielles

A la une,

Témoignages,

Histoires providentielles

A la une,

Histoires providentielles

A la une,

Histoires providentielles

A la une,

Société,

Histoires providentielles

A la une,

Société,

Histoires providentielles

A la une,

Ils ont vu la vierge

A la une,

Ils ont vu la vierge

A la une,

Histoire,

Patrimoine,

Ils ont vu la vierge

A la une,

Histoire,

Patrimoine,

Ils ont vu la vierge

_Tribune Chrétienne,

Ils ont vu la vierge

_Tribune Chrétienne,

Ils ont vu la vierge

A la une

A la une

A la une,

Éditoriaux,

Églises

A la une,

Éditoriaux,

Églises

A la une,

Éditoriaux,

Religion

A la une,

Éditoriaux,

Religion

A la une,

Sortir,

Grands reportages

A la une,

Sortir,

Grands reportages

_Tribune Chrétienne,

Sortir,

Patrimoine

_Tribune Chrétienne,

Sortir,

Patrimoine

A la une,

Sortir

A la une,

Sortir

_Tribune Chrétienne,

Patrimoine,

Littérature

_Tribune Chrétienne,

Patrimoine,

Littérature

A la une,

Patrimoine

A la une,

Patrimoine

Actualité en bref,

Patrimoine

Actualité en bref,

Patrimoine

Actualité en bref,

Écritures

Actualité en bref,

Écritures

A la une,

Histoire,

Écritures

A la une,

Histoire,

Écritures

A la une,

Histoire,

Écritures

A la une,

Histoire,

Écritures

_TopNL,

Actualité en bref,

Religion,

Églises

_TopNL,

Actualité en bref,

Religion,

Églises

Actualité en bref,

Églises

Actualité en bref,

Églises

A la une,

Patrimoine,

Grands reportages,

Histoires providentielles

A la une,

Patrimoine,

Grands reportages,

Histoires providentielles

A la une,

Grands reportages,

Ils ont vu la vierge

A la une,

Grands reportages,

Ils ont vu la vierge

_Tribune Chrétienne,

Le saint du jour

_Tribune Chrétienne,

Le saint du jour

_Tribune Chrétienne,

Le saint du jour

_Tribune Chrétienne,

Le saint du jour

_TopNL,

Actualité en bref,

Le saint du jour

_TopNL,

Actualité en bref,

Le saint du jour

_Tribune Chrétienne,

Miracles

_Tribune Chrétienne,

Miracles

Actualité en bref,

Société

Actualité en bref,

Société

Actualité en bref,

Société

Actualité en bref,

Société

Actualité en bref,

Société

Actualité en bref,

Société

_Tribune Chrétienne,

Critiques,

Débats

_Tribune Chrétienne,

Critiques,

Débats

_TopNL,

Actualité en bref,

Sortir,

Critiques

_TopNL,

Actualité en bref,

Sortir,

Critiques

_Tribune Chrétienne,

Sciences,

Critiques,

Débats,

Miracles

_Tribune Chrétienne,

Sciences,

Critiques,

Débats,

Miracles

A la une,

Éditoriaux,

Le saint du jour

A la une,

Éditoriaux,

Le saint du jour

A la une,

Grands entretiens,

Témoignages

A la une,

Grands entretiens,

Témoignages

A la une,

Patrimoine,

Grands entretiens,

Églises

A la une,

Patrimoine,

Grands entretiens,

Églises

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Actualité en bref,

Environnement

Actualité en bref,

Environnement

Actualité en bref,

Environnement

Actualité en bref,

Environnement

A la une,

Environnement,

Méditation

A la une,

Environnement,

Méditation

Actualité en bref,

Histoire

Actualité en bref,

Histoire

_Tribune Chrétienne,

Histoire

_Tribune Chrétienne,

Histoire

_TopNL,

Actualité en bref,

Médecine et bioéthique

_TopNL,

Actualité en bref,

Médecine et bioéthique

A la une,

Médecine et bioéthique,

Guérisons

A la une,

Médecine et bioéthique,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Médecine et bioéthique,

Patrimoine,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Médecine et bioéthique,

Patrimoine,

Conversions

A la une,

Méditation

A la une,

Méditation

A la une,

Méditation

A la une,

Méditation

A la une,

Méditation,

Témoignages

A la une,

Méditation,

Témoignages

_TopNL,

Actualité en bref,

Sciences

_TopNL,

Actualité en bref,

Sciences

_Tribune Chrétienne,

Société,

Sciences,

Églises

_Tribune Chrétienne,

Société,

Sciences,

Églises

Actualité en bref,

Technologies

Actualité en bref,

Technologies

_Tribune Chrétienne,

Technologies

_Tribune Chrétienne,

Technologies

_Tribune Chrétienne,

L'habit ne fait pas le moine,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

L'habit ne fait pas le moine,

Portrait,

Conversions

A la une,

L'habit ne fait pas le moine

A la une,

L'habit ne fait pas le moine

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Portrait,

Témoignages

A la une,

Portrait,

Témoignages

A la une,

Portrait,

Témoignages

A la une,

Portrait,

Témoignages

_TopNL,

Actualité en bref,

Société

_TopNL,

Actualité en bref,

Société

_TopNL,

Actualité en bref,

Religion

_TopNL,

Actualité en bref,

Religion

Actualité en bref,

Art

Actualité en bref,

Art

A la une,

Portrait,

Art

A la une,

Portrait,

Art

Culture,

Sortir,

Littérature,

Art

Culture,

Sortir,

Littérature,

Art

A la une,

Médecine et bioéthique,

Gastronomie

A la une,

Médecine et bioéthique,

Gastronomie

A la une,

Histoire,

Patrimoine,

Littérature,

Écritures

A la une,

Histoire,

Patrimoine,

Littérature,

Écritures

_Tribune Chrétienne,

Littérature

_Tribune Chrétienne,

Littérature

FAIRE UN DON

FAIRE UN DON