Thérèse, Docteur de la grâce et de l’amour

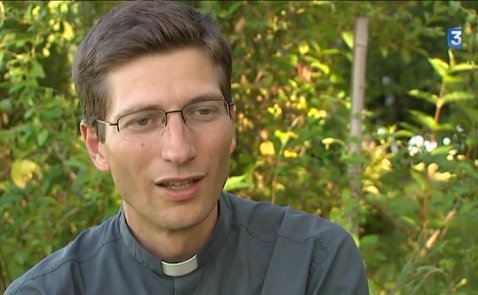

La voie d’enfance de Thérèse de Lisieux est aussi simple qu’exigeante à suivre pour tout un chacun. Frère Jean-Gabriel Rueg, prieur des carmes de Toulouse, décrypte la portée du message de cette figure spirituelle mondiale.

Thérèse de Lisieux a pu passer, à une certaine époque, pour une mièvre figure de la piété populaire. Le romancier, Gilbert Cesbron, demandait même que « l’on cassât la statue ». Est-ce ce que l’Église a fait en la proclamant Docteur, titre qui semble incompatible avec les fadaises dévotes ?

Frère Jean-Gabriel Rueg* : La pièce de Gilbert Cesbron (1913-1979), Briser la statue, est un chef-d’œuvre pour la compréhension de la doctrine de Thérèse et de sa vie de carmélite. Elle est jouée depuis des années par une troupe de jeunes catholiques, Duc in altum, dont certains sont d’ailleurs entrés au Carmel ensuite. L’écrivain avait raison de vouloir proposer un autre visage que celui que l’on s’en faisait à son époque, et que certains s’en font encore de nos jours : une sainte à l’eau de rose, qui dispenserait de l’effort de conversion toujours nécessaire dans la vie chrétienne. Dans le domaine de la compréhension de la petite voie d’enfance spirituelle qu’elle a initié, il faut se méfier à la fois des contrefaçons, ou pire, des dévoiements de sa doctrine, comme on a pu en voir dans certaines communautés nouvelles ces dernières années.

Cette petite Normande ignorante, entrée au Carmel à quinze ans, a rejoint les meilleurs esprits de l’histoire du catholicisme, les maîtres et maîtresses de doctrine les plus sûrs. Cela signifie-t-il que la science de Thérèse ne vient pas d’elle, mais de Dieu ?

Fr. J.-G. R. : La science de Thérèse est une science d’amour, comme le disait saint Jean-Paul II lors de la proclamation du doctorat de Thérèse le 19 octobre 1997 dans la bulle qui porte précisément le titre Divini Amoris Scientia. Je cite : « Cette science est l’expression lumineuse de sa connaissance du mystère du Royaume et de son expérience personnelle de la grâce […] Par l’enfance spirituelle, on éprouve que tout vient de Dieu, que tout retourne à lui et demeure en lui, pour le salut de tous, dans un mystère d’amour miséricordieux. »

Tout est dit, ou presque, dans ce texte. La vie de Thérèse, c’est une vie humaine qui doit tout son sens à la grâce de la foi qui la transforme. Son génie, tout autant que le message qu’elle nous a transmis, atteste la présence surnaturelle de Dieu dans notre monde. Thérèse ne cesse de le proclamer, comme saint Paul en son temps : « Ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, et cette grâce en moi n’a pas été vaine » (1 Co 15,10). Toute son expérience rejoint celle de l’Apôtre des Nations et de tous ceux, petits et grands, qui se sont laissés toucher par la grâce de la foi. Cette grâce n’est conditionnée par rien d’autre que la conscience de leur petitesse, de leur misère, mais aussi et surtout par les « gracieuses prévenances » de l'amour de Jésus sur leur âme, pour reprendre les mots de la sainte de Lisieux. Le génie propre de Thérèse est de nous le redire avec une fraîcheur et une saveur évangélique incomparables. « J’ai senti que l’unique chose nécessaire était de m’unir de plus en plus à Jésus et que le reste me serait donné par surcroît. Jamais mon espérance n’a été trompée », écrit-elle dans ses Manuscrits (C, 22 v°). Car ce qui prime avant tout dans l'âme de Thérèse, c'est l'amour de Dieu. Entendons-nous bien : l’amour que Dieu a pour elle, d’abord, et non l’inverse ! Autrement dit : la charité divine, qui se traduit par l'initiative première du don de la grâce dans le Christ Jésus.

N’est-ce pas ce qu’elle affirme lorsqu’elle dit que « le Docteur des docteurs, c’est Jésus lui-même » ?

Fr. J.-G. R. : L’Évangile, qu’elle portait sans cesse dans une poche de son habit religieux, tout près de son cœur, constitue la source principale de son inspiration. On peut dire qu’elle a puisé à cette source pour en exprimer l’essentiel, à savoir la présence de l’amour du Christ et la vie qu’il nous donne de vivre, une vie authentiquement filiale. L’amour de Dieu pour elle n'est pas abstrait, il porte un visage et un nom, il est une personne vivante, Jésus-Christ, le Verbe incarné, celui qu’elle appelle le plus souvent, comme une amoureuse, par son seul prénom : Jésus. C’est le mot le plus souvent cité dans tous ses écrits. Car lui seul compte vraiment. Elle dira même : « Il n’y a que Jésus qui est, tout le reste n’est rien. » Il est « son unique ami », comme elle l’écrit dans ses Manuscrits (A, 40 v). Elle a conscience d’avoir été prévenue de cet amour tôt dans son enfance. Sa réponse – qu'elle a donnée aussi très tôt – consiste en une fidélité absolue qui ne se reprend pas. Accueil et fidélité au don que Dieu nous fait de lui constituent les seules dispositions requises pour que Dieu vienne en nous et nous transforme en lui « comme le feu transforme toutes choses en lui-même », selon les mots de Thérèse dans son Acte d’Offrande à l’Amour Miséricordieux du 9 juin 1895, l’une de ses plus belles prières et même l’une des plus belles de tous les temps.

En quoi, selon les critères ecclésiaux, cette doctrine est-elle excellente ?

Fr. J.-G. R. : Il me semble que la Petite Thérèse rejoint la grande tradition d’une doctrine fondée sur la révélation chrétienne, mais qui a été un peu obscurcie au fil du temps. Thérèse parle de sa petite voie comme « une voie bien courte, toute nouvelle ». Le P. Conrad de Meester, spécialiste thérésien, faisait remarquer que la découverte de l’enfance spirituelle n’est pas nouvelle dans l’Église, et heureusement ! Elle l’est davantage pour l’époque de Thérèse où certaines homélies de Carême à Notre-Dame de Paris pouvaient vous éloigner de Dieu bien plus qu’elles ne vous en rapprochaient ! La vision qui dominait alors était celle d’un Dieu courroucé dont la colère se décharge sur le Fils crucifié pour en satisfaire la justice… Le jansénisme et le luthéranisme avaient déteint ; cette idée de justice divine vindicative vient du protestantisme. Ce qui domine avant tout chez Thérèse, mais aussi partout dans les Évangiles, c’est la vision d’un Dieu d’amour qui veut faire miséricorde à tous pour que tous vivent de sa Vie éternellement. C’est cela la miséricorde divine : l’appel à l’ouverture des cœurs, Dieu veut se donner à nous.

Pensez-vous qu’elle soit aussi Docteur de l’amour et de la miséricorde ?

Fr. J.-G. R. : Bien sûr, c’est tout un ! La grâce de Dieu, c’est l’Esprit Saint qui nous est communiqué en dépit de nos faiblesses, de nos limites, de nos misères. Pour Dieu, il n’y a pas de mérites préalables à l’invasion de son amour. Sa grâce est gratuite ; mais elle transforme ! La meilleure définition que l’on puisse donner de la miséricorde divine est celle de saint Augustin qui s’appuie sur l’étymologie latine : Miseris cor dare ; autrement dit, Dieu veut donner son Cœur aux miséreux que nous sommes. Saint Paul ne cesse de proclamer la gratuité de cet amour miséricordieux. La voie d’enfance de Thérèse est très simple, comme il est très simple d’être sauvés, mais elle n’en demeure pas moins difficile, parce que nous sommes des êtres compliqués et surtout très orgueilleux !

Quelle mission lui voyez-vous aujourd’hui ?

Fr. J.-G. R. : Thérèse est un véritable Docteur de la grâce, au même titre que saint Augustin, mais en beaucoup plus moderne. Elle nous redit ce que la Tradition a établi, surtout à la suite de saint Paul, sur le thème essentiel de la liberté et de la grâce, mais avec une telle simplicité qu’elle est devenue une star internationale en touchant les cœurs jusqu’aux confins du monde. Son autobiographie spirituelle, Histoire d’une âme, est devenue un best-seller de la littérature catholique mondiale. Elle l’avait elle-même prédit : « Après ma mort, tout le monde m’aimera. »

*Frère Jean-Gabriel Rueg, o.c.d., prieur des carmes de Toulouse, vient de publier Le Père prodigue, une lecture de la parabole de l’enfant prodigue à la lumière de Thérèse de Lisieux. Il a également publié Retraite spirituelle sur la Petite voie d’enfance de Thérèse. Ces deux ouvrages sont aux Éditions du Carmel.

Propos recueillis par Anne Bernet

Retour à l'accueil

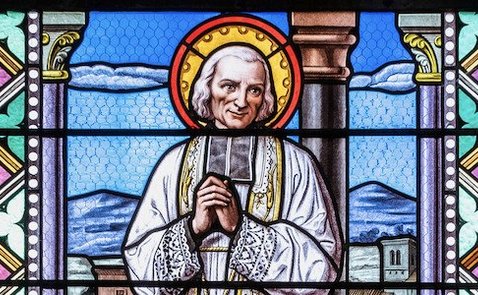

Jean-Marie Vianney, un prêtre de son temps

Avant d’être un saint, Jean-Marie…

Lourdes, une terre de guérison

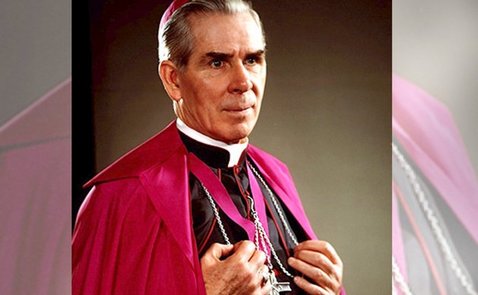

Jimmy Lai, un grand témoin face à la persécution communiste

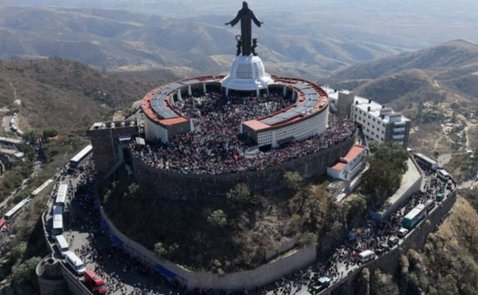

70 000 jeunes en pèlerinage au sanctuaire du Christ Roi, au Mexique

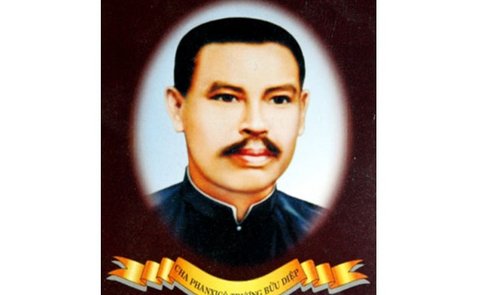

Vietnam. « Ma vie et ma mort appartiennent à mon troupeau ! »

Les chrétiens iraniens ciblés par le régime

L’humilité au service de la grâce

À Ars, sur les pas du saint curé, le…

Des chrétiens ukrainiens sous surveillance russe

_Tribune Chrétienne,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Miracles,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Miracles,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Témoignages,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Témoignages,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Miracles,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Miracles,

Guérisons

A la une,

Témoignages,

Histoires providentielles

A la une,

Témoignages,

Histoires providentielles

A la une,

Histoires providentielles

A la une,

Histoires providentielles

A la une,

Société,

Histoires providentielles

A la une,

Société,

Histoires providentielles

A la une,

Ils ont vu la vierge

A la une,

Ils ont vu la vierge

A la une,

Histoire,

Patrimoine,

Ils ont vu la vierge

A la une,

Histoire,

Patrimoine,

Ils ont vu la vierge

_Tribune Chrétienne,

Ils ont vu la vierge

_Tribune Chrétienne,

Ils ont vu la vierge

A la une,

Le saint du jour

A la une,

Le saint du jour

A la une,

Grands entretiens

A la une,

Grands entretiens

A la une

A la une

Actualité en bref,

Sortir,

Religion

Actualité en bref,

Sortir,

Religion

A la une,

Sortir,

Grands reportages

A la une,

Sortir,

Grands reportages

_Tribune Chrétienne,

Sortir,

Patrimoine

_Tribune Chrétienne,

Sortir,

Patrimoine

_Tribune Chrétienne,

Patrimoine,

Littérature

_Tribune Chrétienne,

Patrimoine,

Littérature

A la une,

Patrimoine

A la une,

Patrimoine

Actualité en bref,

Patrimoine

Actualité en bref,

Patrimoine

Actualité en bref,

Écritures

Actualité en bref,

Écritures

A la une,

Histoire,

Écritures

A la une,

Histoire,

Écritures

A la une,

Histoire,

Écritures

A la une,

Histoire,

Écritures

Actualité en bref,

Le saint du jour,

Églises

Actualité en bref,

Le saint du jour,

Églises

Actualité en bref,

Églises

Actualité en bref,

Églises

_TopNL,

Actualité en bref,

Religion,

Églises

_TopNL,

Actualité en bref,

Religion,

Églises

A la une,

Patrimoine,

Grands reportages,

Histoires providentielles

A la une,

Patrimoine,

Grands reportages,

Histoires providentielles

A la une,

Grands reportages,

Ils ont vu la vierge

A la une,

Grands reportages,

Ils ont vu la vierge

_Tribune Chrétienne,

Le saint du jour

_Tribune Chrétienne,

Le saint du jour

_Tribune Chrétienne,

Miracles

_Tribune Chrétienne,

Miracles

_Tribune Chrétienne,

Religion

_Tribune Chrétienne,

Religion

Actualité en bref,

Société,

Religion

Actualité en bref,

Société,

Religion

_TopNL,

Actualité en bref,

Société

_TopNL,

Actualité en bref,

Société

Actualité en bref,

Société

Actualité en bref,

Société

_Tribune Chrétienne,

Critiques,

Débats

_Tribune Chrétienne,

Critiques,

Débats

_TopNL,

Actualité en bref,

Sortir,

Critiques

_TopNL,

Actualité en bref,

Sortir,

Critiques

_Tribune Chrétienne,

Sciences,

Critiques,

Débats,

Miracles

_Tribune Chrétienne,

Sciences,

Critiques,

Débats,

Miracles

A la une,

Éditoriaux,

Églises

A la une,

Éditoriaux,

Églises

A la une,

Éditoriaux,

Religion

A la une,

Éditoriaux,

Religion

A la une,

Éditoriaux,

Le saint du jour

A la une,

Éditoriaux,

Le saint du jour

A la une,

Grands entretiens,

Témoignages

A la une,

Grands entretiens,

Témoignages

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Actualité en bref,

Environnement

Actualité en bref,

Environnement

Actualité en bref,

Environnement

Actualité en bref,

Environnement

A la une,

Environnement,

Méditation

A la une,

Environnement,

Méditation

Actualité en bref,

Histoire

Actualité en bref,

Histoire

_Tribune Chrétienne,

Histoire

_Tribune Chrétienne,

Histoire

_TopNL,

Actualité en bref,

Médecine et bioéthique

_TopNL,

Actualité en bref,

Médecine et bioéthique

A la une,

Médecine et bioéthique,

Guérisons

A la une,

Médecine et bioéthique,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Médecine et bioéthique,

Patrimoine,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Médecine et bioéthique,

Patrimoine,

Conversions

A la une,

Méditation

A la une,

Méditation

A la une,

Méditation

A la une,

Méditation

A la une,

Méditation,

Témoignages

A la une,

Méditation,

Témoignages

_TopNL,

Actualité en bref,

Sciences

_TopNL,

Actualité en bref,

Sciences

_Tribune Chrétienne,

Société,

Sciences,

Églises

_Tribune Chrétienne,

Société,

Sciences,

Églises

Actualité en bref,

Technologies

Actualité en bref,

Technologies

_Tribune Chrétienne,

Technologies

_Tribune Chrétienne,

Technologies

_TopNL,

Actualité en bref

_TopNL,

Actualité en bref

_Tribune Chrétienne,

L'habit ne fait pas le moine,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

L'habit ne fait pas le moine,

Portrait,

Conversions

A la une,

L'habit ne fait pas le moine

A la une,

L'habit ne fait pas le moine

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Portrait,

Témoignages

A la une,

Portrait,

Témoignages

A la une,

Portrait,

Témoignages

A la une,

Portrait,

Témoignages

Actualité en bref,

Art

Actualité en bref,

Art

A la une,

Portrait,

Art

A la une,

Portrait,

Art

Culture,

Sortir,

Littérature,

Art

Culture,

Sortir,

Littérature,

Art

A la une,

Médecine et bioéthique,

Gastronomie

A la une,

Médecine et bioéthique,

Gastronomie

A la une,

Histoire,

Patrimoine,

Littérature,

Écritures

A la une,

Histoire,

Patrimoine,

Littérature,

Écritures

_Tribune Chrétienne,

Littérature

_Tribune Chrétienne,

Littérature

FAIRE UN DON

FAIRE UN DON