À la recherche de ma version originale des Évangiles

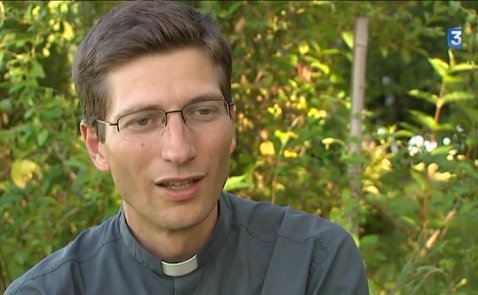

Bernard Scherrer a fondé il y a plus de 12 ans avec Pierre Perrier une école d’oralité, « L’Évangile au coeur ». Ses travaux

de recherches l’ont amené à découvrir l’intérêt spécifique de cette tradition de l’Église.

© Bernard Scherrer

© Bernard Scherrer

Beaucoup pensent que les Évangiles ont été rédigés en grec alors que vous pensez qu’ils ont été composés en araméen. Pourquoi ?

Il est assez logique de penser que Jésus a enseigné dans la langue du pays où il est né. Jésus est Galiléen, de famille princière. Il est venu pour les « brebis perdues » de la diaspora (Mt 15,24) qui parlent un araméen dit « d’empire », la langue internationale, parlée en Mésopotamie, en Galilée et dans la diaspora de ces Hébreux du réseau de commerce international de l’époque. S’exprimer en grec, la langue des élites politiques, dans le dialecte judéen local ou en hébreu (réservé à la liturgie) n’aurait pas été cohérent avec sa stratégie, d’autant que la plupart des apôtres ont été recrutés en Galilée. Cette idée d’un écrit original araméen est de plus en plus partagée. Le père Jean Carmignac recensait déjà en 1984 une cinquantaine d’auteurs qui vont dans ce sens 1. Dans le grec des Évangiles, tout trahit l’original araméen : les expressions, les variantes de traduction de mots araméens en grec, des jeux de mots qui ne se comprennent qu’à partir de cet original araméen, mais surtout une syntaxe qui est en fait complètement araméenne.

A-t-on encore ce texte en araméen dont vous parlez ?

Toute la question est là ! Beaucoup d’Occidentaux croient que les textes d’origine se sont perdus puisque, après les événements de 135 – la révolte de Bar Kochba et la répression romaine qui a suivi –, l’Église d’origine hébréo-chrétienne a disparu de Palestine. Mais Jésus avait prévenu les disciples en leur demandant de fuir (Mt 24,16) et, dès avant le siège de 70 et encore plus en 135, de nombreux hébréo-chrétiens sont partis chez leurs « cousins » de Mésopotamie, de Médie ou d’Arménie : des mesures anti-juives, qui s’appliquaient aussi aux chrétiens circoncis, sévissaient dans l’Empire romain. En partant, ils ont nécessairement emporté des copies de leurs textes de référence.

La tradition de l’Église de l’Orient (les Assyros-Chaldéens) raconte que Mar Mari, l’un des 72 disciples, serait revenu au moment du siège de 70, auprès de l’Église de Sion réfugiée à Pella 2, pour recopier ces textes écrits en araméen et les rapporter en Mésopotamie.

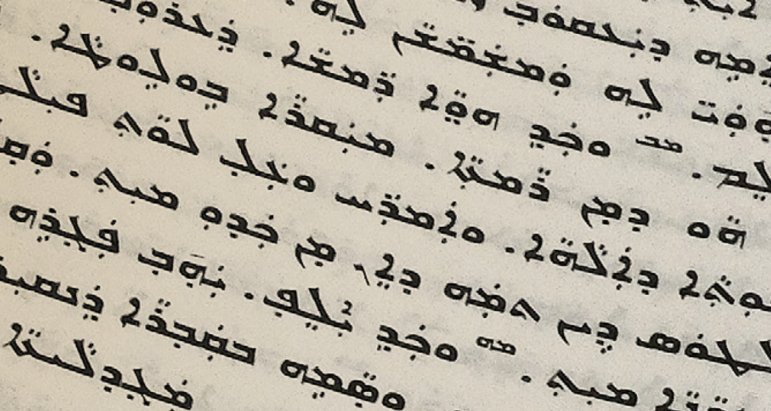

Le patriarche de l’Église assyrienne (branche de l’Église de l’Orient) a réaffirmé solennellement en 1957 que leurs textes évangéliques canoniques, qu’ils appellent Pshyttâ, c’est-à-dire le texte « simple », sans ajout, est celui reçu des apôtres soigneusement conservé au fil des copies. Du fait du climat mésopotamien et des destructions des guerres, nous avons peu de manuscrits en araméen plus anciens qu’un manuscrit complet daté de 548 3, qui est effectivement exactement conforme, à quelques variantes dialectales près, à la Pshyttâ d’aujourd’hui. Pour les cinq premiers siècles, on peut faire confiance à une Église qui a hérité des pratiques méticuleuses du judaïsme, quant à la mémorisation et à la copie de son texte sacré. L’Occident ne connaît pas la force de l’oralité, et pourtant on n’imagine pas, au sein d’un club d’amoureux de La Fontaine, quelqu’un réciter La cigale et la fourmi en changeant un seul mot.

Enfin, ce texte canonique de l’Orient est d’une qualité poétique exceptionnelle combinant rythme et balancements, jeux d'assonances, précision et compacité 4.

Y a t-il d’autres textes d’Évangile en araméen que la Pshyttâ ?

Nous disposons de plusieurs milliers de manuscrits en grec et en latin, comportant de nombreuses variantes. Ceci dit, les manuscrits antérieurs au Ve ou VIe siècle sont rares et souvent limités à des fragments retrouvés dans des zones désertiques, très favorables à leur conservation. Pour les Évangiles en araméen, on dispose d’environ 300 manuscrits, du Ve au XIIIe siècles. Ce nombre plus réduit s’explique par la mauvaise conservation des textes sur support organique en Mésopotamie, par une culture héritée de l’oralité judaïque qui restreint les copies des textes sacrés et enterre les manuscrits inutilisables, et par les destructions lors de la conquête islamique.

Il y a cependant une tradition robuste du texte canonique assyro-chaldéen Pshyttâ (Var. Syr. 12, 548 ; Khabouris, XIe siècle, etc.) avec des variantes minimes. Outre sa stabilité, ce texte est remarquable par sa qualité et sa compacité : le passage de la Pshyttâ au texte canonique grec impose 30 à 50 % de pieds en plus, alors que des textes en araméen traduits du grec n’ont jamais cette qualité. Par sa nature, le texte Pshyttâ ne peut donc pas être une traduction du grec (selon l’exégète estonien Arthur Vööbus). Certaines versions des Églises syriaques plus influencées par la culture gréco-latine et Cyrille d’Alexandrie présentaient un peu plus de variantes mais, depuis 1988, grâce au travail de critique textuelle fait à la fin du XIXe siècle par deux experts anglais, P. E. Pusey et G. H. Gwilliam, ces Églises ont adopté exactement le même texte d’Évangile, la Pshyttâ, que les Assyro- Chaldéens.

Des manuscrits plus anciens, appelés « Vetus Syra », des IVe et Ve siècles, ont été présentés comme des « ancêtres » du texte Pshyttâ ; mais ils n’ont aucun signe d’usage liturgique, on y voit des traces de variantes typiquement grecques et ils sont trop en écart avec le texte canonique pour croire que des mémorisants héritiers de la sensibilité hébraïque vis-à-vis des textes sacrés aient pu passer de l’un à l’autre 5.

Selon vous, comment les Évangiles sont-ils nés ?

Le texte Pshyttâ 6 permet de retrouver la pédagogie orale de Jésus déployée durant un cycle de trois ans et demi. Jésus est malpana, c’est-à-dire un enseignant qui fait apprendre par coeur, et il est un rabbi qui dispense à ses disciples un enseignement de haut niveau, en particulier au Temple. Dans chaque chef-lieu, il enseigne aux foules, fait sortir de la synagogue et fonde une maison (comme celle de la belle-mère de Pierre) où l’on redira ses enseignements, ses faits et gestes.

Jusqu’à la Pentecôte de l’an 30, ces paroles et ces gestes sont collectés et mis sous forme orale dense (les « perles ») par les apôtres ou par les femmes autour de Jésus, avec d’éventuelles variantes selon les témoins. Puis, selon les pratiques d’oralité, ces « perles » sont assemblées en « colliers oraux », thématiques, structurés. Un certain nombre de ces colliers forment des jeux à deux voix : le récit de l’Enfance est composé par Marie, mais Joseph apporte son témoignage chaque fois qu’il est irremplaçable : quand l’Ange lui demande de reconnaître l’enfant comme son fils, et pour la visite des mages et la fuite en Égypte. Il en va de même pour le récit alterné entre Pierre et Jean du témoignage sur Jean-Baptiste, ou celui de l’institution de l’Eucharistie : il faut entrelacer les récits des deux témoins pour avoir le récit complet. Pour la Résurrection, la complémentarité joue sur quatre récits : Pierre et Jean font le « noyau dur », à deux voix alternées ; Matthieu, le lévite, complète notamment avec les échos du Temple auxquels il a accès ; Luc ajoute d’autres témoignages féminins et ceux des deux disciples d’Emmaüs, conservés dans la tradition des 72.

Comment sont ensuite rédigés les Évangiles ?

Après la Pentecôte, à partir de ces témoignages oraux transmis par coeur, commence la composition des grandes structures que sont nos Évangiles. Elles ont des caractéristiques tout à fait remarquables 7.

La composition de Pierre, que Marc a mise par écrit, forme un ensemble aux nombreuses symétries, organisé comme les 22 coupes ou calices de la grande ménorah (lampadaire) du Saint du Temple (Ex 25) dont l’accès est réservé aux prêtres. Or, en entrant dans les finesses du texte araméen, on découvre un enseignement pour les futurs prêtres, ceux qui vont devenir qorban, consacrés 8.

Matthieu a une structure linéaire qui correspond au cycle liturgique de la synagogue et du Temple : un « fil rouge » reprend en grande partie la composition de Pierre pour les sabbats de l’année 9 et il y ajoute des colliers spécifiques pour les grandes fêtes : par exemple, le Sermon sur la montagne (Mt 5-7), à réciter pour la Pentecôte.

La structure du texte de Luc est également remarquable : le compositeur repart du corpus de Pierre et Matthieu, mais y ajoute des apports typiquement féminins ainsi qu’un collier dédié à la formation des 72. Marie a certainement été l’architecte de cet ensemble dont Luc a été le secrétaire puis le traducteur. Le texte de Jean, destiné à un enseignement supérieur, vient compléter Marc. C’est un extraordinaire « filet », un « damier » de perles qui peuvent être récitées horizontalement ou verticalement. Son texte reprend le style d’un des plus grands rabbis d’Israël 10, un savoir-faire qui a pu être transmis par Marie qui a été formée au Temple. Si l’étude fine du texte met en évidence des étapes de composition, la complexité de la structure impose une recomposition complète du texte à chaque étape. L’idée répandue qu’il y ait eu plusieurs auteurs au texte de Jean ne résiste pas à cette analyse, ni à ce que nous indique Irénée, qui a été disciple de Polycarpe, lui-même disciple de Jean : il devait être au courant !

On constate à la fois la complémentarité des textes et leur cohérence, déjà bonne en grec ou en latin, mais plus encore en araméen.

Peut-on dire de quand datent ces grandes compositions ?

Les compositeurs se sont certainement coordonnés sous la supervision de celle qui « gardait toutes ces choses en son coeur » (Lc 2,51), Marie, une mémorisante et une compositrice exceptionnelle, et tout a été finalisé avant que les apôtres se quittent définitivement. Le dernier grand rendez-vous en présence de Marie peut être daté de l’an 48. Il est assez important pour que Paul le mentionne (Galates 2). Cela nous donne en quelque sorte une date butoir.

Enfin, il faut dissocier la composition orale de la « mise en écriture » : celle-ci correspond à un changement de statut faisant du texte l’équivalent d’un livre de la Torah, pour le mettre à la disposition des communautés en dehors de la présence de l’apôtre et l’utiliser en liturgie. Selon les cas, cette mise par écrit peut intervenir rapidement ou bien plus tard.

Nous savons par des textes des Pères que la mise par écrit de Matthieu a eu lieu avant son départ de 37 , mais Jacques le Majeur, qui est parti en mission vers 34, ne l’aurait pas fait sans lectionnaire. La composition orale de l’enseignement de Pierre précède sans doute la finalisation de Matthieu, mais il ne sera mis par écrit puis traduit par Marc que lors de leur premier séjour à Rome entre 42 et 45. Son texte gagne alors un titre à la mode romaine : Évangile de Jésus Messie, Fils de Dieu. La composition orale globale de Jean est probablement achevée en 41, après son séjour avec Marie à Éphèse car, ayant 30 ans révolus, il peut alors enseigner en tant que rabbi. On sait qu’il n’acceptera de laisser un texte « écrit » qu’à la fin de sa vie, mais cela n’empêche pas que l’Église de Sion ait pu en conserver une version de référence. La composition de Luc vient alors très logiquement lors du concile de 48, avant sa traduction en grec par l'évangéliste lui-même, probablement à Alexandrie de Troas lors de l’hiver 49-50.

À notre connaissance, c’est le seul scénario qui rende compte de l’ensemble des faits constatés.

Qu’apporte de particulier le texte des Évangiles de l’Église de l’Orient ?

D’abord, sa cohérence et la saveur de l’oralité avec ses balancements rythmés et ses jeux d’assonances. Il nous fait plonger dans l’anthropologie sémitique, celle de Jésus, très concrète et qui se perd au fil des traductions : le coeur est le lieu de la mémoire et de la rumination spirituelle ; le corps, c’est toute la personne, l’âme, c’est la gorge par où passe le souffle, c’est-à-dire l’esprit. Ainsi, on comprend mieux que « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ta gorge-âme et de toute ta force » (Dt 6,5) est bien au fondement de la pédagogie orale.

La figure de Jésus qui transparaît de l’araméen bien traduit est aussi plus miséricordieuse, jamais violente. Prenons ce que dit Jésus à Jacques et Jean qui veulent foudroyer les Samaritains, texte souvent perdu dans nos versions : « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes inspirés, car le Fils de l’homme n’est pas venu pour faire périr les âmes, mais pour qu’elles vivent ! » (Lc 9,55-56). Nous utilisons souvent le terme de « Sauveur », mais en araméen, Jésus est celui qui guérit, qui fait revivre, qui donne la Vie. C’est plus précis.

Avec cette sensibilité de miséricorde et cette anthropologie, nous comprenons mieux le mystère de la Passion de Jésus : sa souffrance extrême a été voulue pour pouvoir descendre au Shéol, aux enfers, y montrer ses plaies à ceux qui sont dans les ténèbres de la mort. Il peut consoler toute victime, car il a pris sur lui toutes les souffrances possibles. De même, il peut assurer à n’importe quel bourreau qu’il peut être pardonné, car il a pardonné à ses bourreaux.

Le langage analogique oriental permet aussi de mieux cerner le rôle des diacres (les 72) chargés d’organiser la mémorisation dans les maisons et la récitation en communauté. Il fait découvrir avec finesse le rôle des femmes dans les maisons pour y maintenir allumée la lampe de l’Évangile, mais aussi avec Marie au pied de la Croix : pour recevoir la grâce en tant qu’Épouse et la redonner en tant que Mère, in persona mariae.

Enfin, conformément à la culture mésopotamienne où c’est la mère du roi qui siège à sa droite et gouverne en son absence, ce scénario de composition met vraiment Marie à sa place de Mère des Évangiles et de Mère de l’Église. Grâce à elle, dans le travail du Cénacle, Sion a enfanté ses fils (Is 66,8).

Bernard Scherrer est polytechnicien et fondateur de « l’Évangile au coeur », une école d’oralité des Évangiles, et co-auteur avec Pierre Perrier des livres Et moi j’ai vu et je rends témoignage : Marie Mère de l’Église (2025), La mémoire en damiers (2023), Les braises de la Révélation (2020).

--

1. Voir Jean Carmignac, La naissance des Évangiles synoptiques, François-Xavier de Guibert, 2007 (1995), Paris, p. 77 à 91.

2. Le fait que l’Église de Sion se soit réfugiée à Pella en l’an 70 est confirmé par Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, III, 5, 3.

3. Il s’agit de Vat. Syr. 12, conservé à la Bibliothèque vaticane. La Torah complète la plus ancienne dont nous disposons date du Xe siècle.

4. Les textes grecs et latins comportent 30 à 50 % de pieds en plus que le texte Pshyttâ.

5. 20 à 30 % des mots sont plus ou moins modifiés. C’est insupportable pour une communauté qui connaît le texte par coeur.

6. Éclairé par les travaux convergents de Marcel Jousse (1886-1961), jésuite né dans l’oralité rurale, anthropoloque de l’oralité et de la mémoire, et de Birger Gerhardsson (1926-2013), théologien suédois, spécialiste de l’oralité des rabbis.

7. Il s’agit des 72 « diacres » envoyés en mission en Lc 10,1.

8. Pierre Perrier, Bernard Scherrer, Francisco José Lopez-Saez, La mémoire en damiers, L’Évangile au coeur, Paris, 2023.

9. Pierre Perrier, Bernard Scherrer, Et moi j’ai vu et je rends témoignage : Marie Mère de l’Église, L’Évangile au coeur, Paris, 2025, p. 410.

10. Les jeux de symétrie très riches de la composition de Pierre indiquent qu’elle a nécessairement été composée avant que soit finalisé le lectionnaire judéo-chrétien de Matthieu, qui reprend l’essentiel des perles de Marc dans le même ordre.

Propos recueillis par Olivier Bonnassies et Odon Lafontaine

Retour à l'accueil

L’humilité au service de la grâce

À Ars, sur les pas du saint curé, le…

Des chrétiens ukrainiens sous surveillance russe

États-Unis. La servante de Dieu Adèle Brice, en route vers la canonisation

Syrie : « Il est temps de tourner la page »

Nullité de mariage : le jugement doit unir vérité et charité, rappelle Léon XIV

La beauté et la conversion de saint Augustin | Yves-Marie Lequin

Les secrets du Curé d’Ars

De la pauvreté à la sainteté, le Curé…

_Tribune Chrétienne,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Miracles,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Miracles,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Témoignages,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Témoignages,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Miracles,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Miracles,

Guérisons

A la une,

Témoignages,

Histoires providentielles

A la une,

Témoignages,

Histoires providentielles

A la une,

Histoires providentielles

A la une,

Histoires providentielles

A la une,

Société,

Histoires providentielles

A la une,

Société,

Histoires providentielles

A la une,

Ils ont vu la vierge

A la une,

Ils ont vu la vierge

A la une,

Histoire,

Patrimoine,

Ils ont vu la vierge

A la une,

Histoire,

Patrimoine,

Ils ont vu la vierge

_Tribune Chrétienne,

Ils ont vu la vierge

_Tribune Chrétienne,

Ils ont vu la vierge

A la une,

Grands entretiens

A la une,

Grands entretiens

A la une

A la une

A la une,

Éditoriaux,

Églises

A la une,

Éditoriaux,

Églises

A la une,

Sortir,

Grands reportages

A la une,

Sortir,

Grands reportages

_Tribune Chrétienne,

Sortir,

Patrimoine

_Tribune Chrétienne,

Sortir,

Patrimoine

A la une,

Sortir

A la une,

Sortir

_Tribune Chrétienne,

Patrimoine,

Littérature

_Tribune Chrétienne,

Patrimoine,

Littérature

A la une,

Patrimoine

A la une,

Patrimoine

Actualité en bref,

Patrimoine

Actualité en bref,

Patrimoine

Actualité en bref,

Écritures

Actualité en bref,

Écritures

A la une,

Histoire,

Écritures

A la une,

Histoire,

Écritures

A la une,

Histoire,

Écritures

A la une,

Histoire,

Écritures

Actualité en bref,

Églises

Actualité en bref,

Églises

_TopNL,

Actualité en bref,

Religion,

Églises

_TopNL,

Actualité en bref,

Religion,

Églises

A la une,

Patrimoine,

Grands reportages,

Histoires providentielles

A la une,

Patrimoine,

Grands reportages,

Histoires providentielles

A la une,

Grands reportages,

Ils ont vu la vierge

A la une,

Grands reportages,

Ils ont vu la vierge

_Tribune Chrétienne,

Le saint du jour

_Tribune Chrétienne,

Le saint du jour

_Tribune Chrétienne,

Le saint du jour

_Tribune Chrétienne,

Le saint du jour

_TopNL,

Actualité en bref,

Le saint du jour

_TopNL,

Actualité en bref,

Le saint du jour

_Tribune Chrétienne,

Miracles

_Tribune Chrétienne,

Miracles

_Tribune Chrétienne,

Religion

_Tribune Chrétienne,

Religion

_TopNL,

Actualité en bref,

Société

_TopNL,

Actualité en bref,

Société

Actualité en bref,

Société

Actualité en bref,

Société

Actualité en bref,

Société

Actualité en bref,

Société

_Tribune Chrétienne,

Critiques,

Débats

_Tribune Chrétienne,

Critiques,

Débats

_TopNL,

Actualité en bref,

Sortir,

Critiques

_TopNL,

Actualité en bref,

Sortir,

Critiques

_Tribune Chrétienne,

Sciences,

Critiques,

Débats,

Miracles

_Tribune Chrétienne,

Sciences,

Critiques,

Débats,

Miracles

A la une,

Éditoriaux,

Religion

A la une,

Éditoriaux,

Religion

A la une,

Éditoriaux,

Le saint du jour

A la une,

Éditoriaux,

Le saint du jour

A la une,

Grands entretiens,

Témoignages

A la une,

Grands entretiens,

Témoignages

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Actualité en bref,

Environnement

Actualité en bref,

Environnement

Actualité en bref,

Environnement

Actualité en bref,

Environnement

A la une,

Environnement,

Méditation

A la une,

Environnement,

Méditation

Actualité en bref,

Histoire

Actualité en bref,

Histoire

_Tribune Chrétienne,

Histoire

_Tribune Chrétienne,

Histoire

_TopNL,

Actualité en bref,

Médecine et bioéthique

_TopNL,

Actualité en bref,

Médecine et bioéthique

A la une,

Médecine et bioéthique,

Guérisons

A la une,

Médecine et bioéthique,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Médecine et bioéthique,

Patrimoine,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Médecine et bioéthique,

Patrimoine,

Conversions

A la une,

Méditation

A la une,

Méditation

A la une,

Méditation

A la une,

Méditation

A la une,

Méditation,

Témoignages

A la une,

Méditation,

Témoignages

_TopNL,

Actualité en bref,

Sciences

_TopNL,

Actualité en bref,

Sciences

_Tribune Chrétienne,

Société,

Sciences,

Églises

_Tribune Chrétienne,

Société,

Sciences,

Églises

Actualité en bref,

Technologies

Actualité en bref,

Technologies

_Tribune Chrétienne,

Technologies

_Tribune Chrétienne,

Technologies

Actualité en bref,

Religion

Actualité en bref,

Religion

Actualité en bref,

Témoignages

Actualité en bref,

Témoignages

_Tribune Chrétienne,

L'habit ne fait pas le moine,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

L'habit ne fait pas le moine,

Portrait,

Conversions

A la une,

L'habit ne fait pas le moine

A la une,

L'habit ne fait pas le moine

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Portrait,

Témoignages

A la une,

Portrait,

Témoignages

A la une,

Portrait,

Témoignages

A la une,

Portrait,

Témoignages

_TopNL,

Actualité en bref,

Société

_TopNL,

Actualité en bref,

Société

Actualité en bref,

Art

Actualité en bref,

Art

A la une,

Portrait,

Art

A la une,

Portrait,

Art

Culture,

Sortir,

Littérature,

Art

Culture,

Sortir,

Littérature,

Art

A la une,

Médecine et bioéthique,

Gastronomie

A la une,

Médecine et bioéthique,

Gastronomie

A la une,

Histoire,

Patrimoine,

Littérature,

Écritures

A la une,

Histoire,

Patrimoine,

Littérature,

Écritures

_Tribune Chrétienne,

Littérature

_Tribune Chrétienne,

Littérature

FAIRE UN DON

FAIRE UN DON