Au-delà des apparences, les Évangiles sont vraiment cohérents

Les Évangiles sont composés à partir des récits des témoins directs dans un univers sémite et mésopotamien où la notion de vérité est fondée sur la cohérence des témoignages, et où les contradictions pouvaient coûter la vie (cf. Dn 13,54-62). On peut retrouver cette cohérence en comprenant mieux les modes de compositions et en repartant de la langue d’origine.

Un certain nombre d’incohérences apparaissent dans nos traductions habituelles. Beaucoup sont simplement un artefact de traductions successives : de l’araméen au grec ou au latin, et surtout d’un univers sémitique au monde indo- européen, puis le passage, récent, en langue vernaculaire. D’autres sont liées à des différences de points de vue au sens propre : Jean est tout près de Jésus au moment de sa mort et il rapporte très exactement ses dernières paroles. Pierre est en retrait, présent à la faveur de l’obscurité, et son témoignage est moins précis, mais chacun témoigne de ce qu’il a vu et entendu. Autre exemple : pour la Passion, Matthieu est le seul à rapporter les détails venant du Temple car, en tant que lévite, il est le seul à avoir eu accès directement à cette information.

Si nous aimons les citations exactes, en oralité des rabbis, les dires des prophètes sont reformulés selon le contexte, souvent en combinant deux citations. En Marc 1,2-3, la prophétie annonçant la « voix qui crie dans le désert » est en fait un tressage de Malachie 3,1 et d’Isaïe 40,3. En Matthieu 2,23, « il sera appelé Nazaréen » n’a de sens qu’en langue sémitique : netzer, c’est le « rejeton ». Nombre de prophéties annoncent un « rejeton » de David, et Natzareth est bien un bourg princier. Jésus peut aussi décliner la même formule proverbiale : « Qui n’est pas pour moi est contre moi » (Lc 11,23) ou « qui n’est pas contre nous est pour nous » (Mc 9,40) portent des leçons spécifiques à saisir selon le contexte.

QUAND LA RECHERCHE DE LA COHÉRENCE PORTE UNE LEÇON SPIRITUELLE

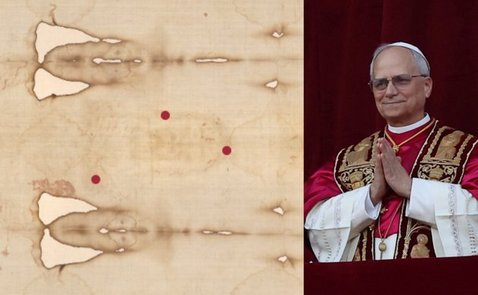

Certaines incohérences apparentes sont plus subtiles et nous invitent à sortir d’une lecture « au premier degré ». Dans le tombeau vide, Pierre et Jean ont vu le linceul à plat, à sa place (Jn 20,5-6). Ils se souviennent de la résurrection de Lazare, sorti du tombeau avec son linceul. Pour eux, Jésus ne peut pas s’être « relevé » (le terme araméen) sans emporter le linceul avec lui, et personne n’a pris le corps : il s’est volatilisé. Ils n’ont pas encore compris que Jésus était ressuscité avec un corps pouvant traverser le linceul comme les murs du Cénacle. Ils ne croiront ni les femmes ni les disciples d’Emmaüs, et Jésus va le leur reprocher (Mc 16,9-14). Quand les disciples d’Emmaüs arrivent au Cénacle, celui qui parle pour les deux, Cléophas, doit en appeler à son compagnon Simon d’Emmaüs comme second témoin : « Il est apparu à Simon 1 » (on pourrait ajouter « aussi ») (Lc 24,34). Et quand Jésus entre au Cénacle, les disciples croient encore que c’est un fantôme (Lc 24,37). Il faudra qu’ils le touchent pour être convaincus.

Quand Marc (15,25) dit que les soldats crucifient Jésus à la « troisième heure », il ne s’agit alors pas de la troisième heure « du jour » : ce serait incohérent, en particulier avec Luc. C’est la troisième heure d’acharnement des soldats contre lui. De même en Jean 19,14, alors que Pilate fait paraître Jésus devant les grands prêtres, « c’était comme la sixième heure » : six heures plus tôt, Jésus comparaissait pour la première fois devant Hanne. Ces mentions ont un sens en écho l’une avec l’autre. Pour que les péchés d’Israël soient pardonnés, il fallait que les grands prêtres d’Israël aient la pleine responsabilité du Sacrifice unique. Pour que les péchés des nations soient aussi pardonnés, il fallait que les soldats des nations en aient été les « sacrificateurs ». Ainsi le Sacrifice unique de Notre Seigneur assure-t-il à la fois le pardon des péchés d’Israël et de ceux des nations : heureuses fautes qui nous ont valu un tel pardon.

ACTES 6,1-7 : LE RÉCIT DE LA PREMIÈRE TRADUCTION EN GREC

Le récit d’Ac 6,1-7 paraît curieux : des « veuves » grecques sont désavantagées (v. 1), ce qui amène à ordonner sept « diacres » (mais le mot n’est pas dans le texte) pour faire le service des tables (v. 2-3), ce qui conduit beaucoup de prêtres juifs à se convertir (v. 7).

La version orientale remise en contexte est plus cohérente. Les « veuves » sont en fait des consacrées désavantagées pour mémoriser et réciter les textes évangéliques, l’araméen n’étant pas leur langue maternelle. L’Évangile parle fréquemment de la Parole comme étant une nourriture et les tables sont celles où l’on pose les rouleaux des textes sacrés.

Si les sept choisis par les apôtres ont tous des noms ou des surnoms grecs (v. 5), c’est qu’ils sont connus pour bien parler le grec, ce qui est indispensable pour faire une traduction des textes oraux pour ces « veuves ». Ces traductions vont permettre à Étienne, un des 72 (Lc 10,1), d’aller évangéliser les « affranchis » (v. 9), c’est-à-dire des anciens esclaves de langue grecque convertis au judaïsme pour se libérer de leur servitude.

Ceux qui se convertissent en nombre grâce à ces traductions (v. 7) ne sont pas des « prêtres juifs », qui parlent tous araméen, mais des pratiquants du judaïsme, y compris ceux de langue grecque.

Mais si ce texte (Ac 6,1-7) n’est pas vraiment le récit de l’institution des diacres, quand a lieu cette institution ? En fait, les diacres sont les nouveaux « lévites 2 » chargés par Jésus de diffuser la Parole de maison en maison, les 72, envoyés en mission dès l’été 29 (Lc 10,1), et les 500 dont parle Paul (1 Co 15,6), également envoyés par Jésus trois semaines après la Résurrection (Mt 28,17- 20).

En réalité, à chaque fois que les Évangiles paraissent incohérents, c’est qu’il y a quelque chose à comprendre qu’on n’a pas encore saisi. « Cherchez, et vous trouverez ! » (Lc 11,9).

--

1. Contrairement à ce que laisse entendre la traduction AELF, il ne s’agit pas de Simon-Pierre.

2. Dans le judaïsme ancien, les lévites (tous descendants de Lévi) étaient chargés de faire apprendre la Torah, de la traduire (elle est en hébreu et pas en araméen) et de l’expliquer (Ne 8,8). Ils aidaient également les prêtres dans la liturgie du Temple.

Bernard Scherrer

Retour à l'accueil

Un pont nommé « San Diablo » fait scandale en Bolivie

Le « non » catégorique des évêques de France à l’«assistance médicale à mourir »

Le Bangladesh accueille son premier prêtre des Oraon

Israël : Les écoles chrétiennes sous pression

Grandeur et misère du sacerdoce

Qu’est-ce donc que le sacerdoce dont…

De nouveaux vénérables et un martyre officiellement reconnus par le Saint-Siège

Il ne faut pas confondre la foi et la crédulité !

La puissance du sacerdoce

_Tribune Chrétienne,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Témoignages,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Témoignages,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Miracles,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Miracles,

Guérisons

Actualité en bref,

Portrait,

Guérisons

Actualité en bref,

Portrait,

Guérisons

A la une,

Témoignages,

Histoires providentielles

A la une,

Témoignages,

Histoires providentielles

A la une,

Histoires providentielles

A la une,

Histoires providentielles

A la une,

Société,

Histoires providentielles

A la une,

Société,

Histoires providentielles

A la une,

Ils ont vu la vierge

A la une,

Ils ont vu la vierge

A la une,

Histoire,

Patrimoine,

Ils ont vu la vierge

A la une,

Histoire,

Patrimoine,

Ils ont vu la vierge

_Tribune Chrétienne,

Ils ont vu la vierge

_Tribune Chrétienne,

Ils ont vu la vierge

A la une,

Éditoriaux,

Églises

A la une,

Éditoriaux,

Églises

A la une,

Éditoriaux,

Religion

A la une,

Éditoriaux,

Religion

A la une,

Sortir,

Grands reportages

A la une,

Sortir,

Grands reportages

_Tribune Chrétienne,

Sortir,

Patrimoine

_Tribune Chrétienne,

Sortir,

Patrimoine

A la une,

Sortir

A la une,

Sortir

_Tribune Chrétienne,

Patrimoine,

Littérature

_Tribune Chrétienne,

Patrimoine,

Littérature

A la une,

Patrimoine

A la une,

Patrimoine

Actualité en bref,

Patrimoine

Actualité en bref,

Patrimoine

Actualité en bref,

Écritures

Actualité en bref,

Écritures

A la une,

Histoire,

Écritures

A la une,

Histoire,

Écritures

A la une,

Histoire,

Écritures

A la une,

Histoire,

Écritures

Actualité en bref,

Églises

Actualité en bref,

Églises

_TopNL,

Actualité en bref,

Églises

_TopNL,

Actualité en bref,

Églises

A la une,

Patrimoine,

Grands reportages,

Histoires providentielles

A la une,

Patrimoine,

Grands reportages,

Histoires providentielles

A la une,

Grands reportages,

Ils ont vu la vierge

A la une,

Grands reportages,

Ils ont vu la vierge

_Tribune Chrétienne,

Le saint du jour

_Tribune Chrétienne,

Le saint du jour

_Tribune Chrétienne,

Le saint du jour

_Tribune Chrétienne,

Le saint du jour

_TopNL,

Actualité en bref,

Le saint du jour

_TopNL,

Actualité en bref,

Le saint du jour

_Tribune Chrétienne,

Miracles

_Tribune Chrétienne,

Miracles

_TopNL,

Actualité en bref,

Le saint du jour,

Miracles

_TopNL,

Actualité en bref,

Le saint du jour,

Miracles

_TopNL,

Actualité en bref,

Société

_TopNL,

Actualité en bref,

Société

Actualité en bref,

Société,

Religion

Actualité en bref,

Société,

Religion

Actualité en bref,

Société

Actualité en bref,

Société

_Tribune Chrétienne,

Critiques,

Débats

_Tribune Chrétienne,

Critiques,

Débats

_TopNL,

Actualité en bref,

Sortir,

Critiques

_TopNL,

Actualité en bref,

Sortir,

Critiques

_Tribune Chrétienne,

Sciences,

Critiques,

Débats,

Miracles

_Tribune Chrétienne,

Sciences,

Critiques,

Débats,

Miracles

A la une,

Éditoriaux,

Le saint du jour

A la une,

Éditoriaux,

Le saint du jour

A la une,

Grands entretiens,

Témoignages

A la une,

Grands entretiens,

Témoignages

A la une,

Patrimoine,

Grands entretiens,

Églises

A la une,

Patrimoine,

Grands entretiens,

Églises

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Actualité en bref,

Environnement

Actualité en bref,

Environnement

Actualité en bref,

Environnement

Actualité en bref,

Environnement

A la une,

Environnement,

Méditation

A la une,

Environnement,

Méditation

Actualité en bref,

Histoire

Actualité en bref,

Histoire

_Tribune Chrétienne,

Histoire

_Tribune Chrétienne,

Histoire

_TopNL,

Actualité en bref,

Médecine et bioéthique

_TopNL,

Actualité en bref,

Médecine et bioéthique

A la une,

Médecine et bioéthique,

Guérisons

A la une,

Médecine et bioéthique,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Médecine et bioéthique,

Patrimoine,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Médecine et bioéthique,

Patrimoine,

Conversions

A la une,

Méditation

A la une,

Méditation

A la une,

Méditation

A la une,

Méditation

A la une,

Méditation,

Témoignages

A la une,

Méditation,

Témoignages

_TopNL,

Actualité en bref,

Sciences

_TopNL,

Actualité en bref,

Sciences

_Tribune Chrétienne,

Société,

Sciences,

Églises

_Tribune Chrétienne,

Société,

Sciences,

Églises

Actualité en bref,

Technologies

Actualité en bref,

Technologies

_Tribune Chrétienne,

Technologies

_Tribune Chrétienne,

Technologies

Actualité en bref,

Religion

Actualité en bref,

Religion

_Tribune Chrétienne,

L'habit ne fait pas le moine,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

L'habit ne fait pas le moine,

Portrait,

Conversions

A la une,

L'habit ne fait pas le moine

A la une,

L'habit ne fait pas le moine

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Portrait,

Témoignages

A la une,

Portrait,

Témoignages

A la une,

Portrait,

Témoignages

A la une,

Portrait,

Témoignages

_TopNL,

Actualité en bref,

Religion

_TopNL,

Actualité en bref,

Religion

_TopNL,

Actualité en bref

_TopNL,

Actualité en bref

Actualité en bref,

Art

Actualité en bref,

Art

A la une,

Portrait,

Art

A la une,

Portrait,

Art

Culture,

Sortir,

Littérature,

Art

Culture,

Sortir,

Littérature,

Art

A la une,

Médecine et bioéthique,

Gastronomie

A la une,

Médecine et bioéthique,

Gastronomie

A la une,

Histoire,

Patrimoine,

Littérature,

Écritures

A la une,

Histoire,

Patrimoine,

Littérature,

Écritures

_Tribune Chrétienne,

Littérature

_Tribune Chrétienne,

Littérature

FAIRE UN DON

FAIRE UN DON