Chapelle Sainte-Marguerite, un millénaire d’histoire alsacienne !

En Alsace, entre Colmar et Strasbourg, une magnifique chapelle romane du XIe siècle dévoile de nombreuses strates d’histoire. Témoin des événements qui ont marqué la région, l’édifice est aujourd’hui mis en valeur pour la joie des locaux et des touristes.

Lisa Laroche

Lisa Laroche

Dimanche 20 juillet 2025. Dans la petite bourgade bas-rhinoise d’Epfig, le ciel est clair et l’ambiance à la fête. En ce jour de la Sainte-Marguerite, la célèbre chapelle du village fête son premier millénaire. Rien que ça ! Pour l’occasion : messe matinale en plein air, repas convivial avec de bons desserts faits maison et après-midi animée par de la musique médiévale. En fond de cette ambiance festive, la chapelle est le centre de l’attention, entourée de son mur d’enceinte et bordée d’un petit cimetière. Beaucoup d’âmes sont passées par ici pour fouler ces pierres millénaires.

Un lieu chargé d’histoire

En effet, la chapelle date de 1025, plusieurs éléments architecturaux permettent de prouver que l’édifice est contemporain à l’époque romane : son plan cruciforme, la technique d’emboîtement du linteau de la porte principale, la nef d’origine et les oculus typiquement romans, utilisés comme moyen d’éclairage. Mais, son histoire pourrait être plus ancienne. Remontons encore un peu dans le temps… Un vieil ouvrage consacré à sainte Berthe nous permet de découvrir des détails fascinants. On y raconte qu’en 895, l’abbesse Rotrude d’Erstein, fille de Lothaire Ier, aurait invité Hersende, abbesse du couvent de Blangy, en Artois, ainsi que ses nonnes, à venir s’installer en Alsace suite aux attaques des Normands. Accompagnées des reliques de sainte Berthe, fondatrice de leur communauté, les sœurs se seraient installées dans un couvent à Apsiacum, nom latin d’Epfig. Les religieuses seraient ensuite retournées vers Blangy lorsque la paix y fut rétablie. Ainsi, ce lieu alsacien repose sur une strate supplémentaire d’histoire. Si l’édifice que nous pouvons visiter aujourd’hui a été érigé vers 1025, la première mention de la chapelle date de 1464. Depuis, les habitants d’Epfig et les membres de l’association des Amis de la chapelle Sainte-Marguerite continuent d’écrire son histoire !

Lorsque nous passons la porte du mur d’enceinte, et que nous découvrons le magnifique jardin médiéval qui accompagne la chapelle, un ossuaire attire immédiatement notre attention sur le côté de l’église. Plusieurs centaines de crânes et de restes humains y sont empilées. Construit au XIXe siècle, celui-ci a fait l’objet d’une analyse en 1977, et plusieurs hypothèses ont été mises en lumière. Les ossements pourraient être ceux de jeunes gens ayant combattu lors de la guerre des paysans en 1525 ou lors de la guerre de trente ans au XVIIe siècle, car plusieurs d’entre eux présentent des coups de masse et d’armes. Une partie pourrait également provenir de défunts exhumés pour faire de la place dans le petit cimetière, une pratique courante à une certaine époque. D’autres semblent issus du cimetière voisin de Kollwiller, détruit au XVIIe siècle. Bernard, membre de l’association des Amis de la chapelle, nous partage son hypothèse : « Voyez ces crânes de petite taille, évoquant ceux d’enfants, ils pourraient avoir succombé lors de l’épidémie de peste qui a sévi dans la région au XIVe siècle », suggère-t-il. Avec d’autres bénévoles, il a entrepris le nettoyage des ossements il y a plusieurs années. « Ces derniers commençaient à se désagréger, il fallait donc prendre soin des défunts et de ce vestige historique. »

La visite se poursuit sous un porche qui entoure une partie du lieu et qui lui confère une certaine quiétude : l’air est frais et le calme règne. Ce détail architectural est unique en Alsace et très peu présent en France. Il a très probablement été ajouté au XIIe siècle. Sous une arcade, au pied des colonnes, la pierre a été usée, creusée de façon étrange. Le reste du muret est pourtant bien droit et lisse ! Bernard nous raconte alors : « Selon la tradition, les femmes enceintes venaient ici prier sainte Marguerite, afin qu’elle intercède pour le bon déroulement de leur grossesse. Leur assise aurait donc modelé la pierre. » Cette anecdote ajoute encore à l’aura particulière de ces pierres. Étant moi-même enceinte, je ne résiste pas à l’envie de m’installer dans cet arrondi rendu confortable, et de demander à sainte Marguerite de prier pour mon enfant, perpétuant ainsi la tradition.

Une sainte, vierge et martyre

Qui est donc sainte Marguerite, qui a donné son nom à la chapelle ? Dans la nef étroite, à côté d’une statue représentant la sainte, un petit panneau accroché entre quelques bancs de bois modestes raconte son histoire. Sainte Marguerite est en réalité sainte Marine d’Antioche, une veuve et martyre qui a vécu au début du IVe siècle. Elle est la fille d’Aedesius, un prêtre païen. Confiée à une nourrice après le décès de sa mère, c’est cette femme qui lui transmet la foi chrétienne. De retour chez son père, celui-ci la renie lorsqu’il découvre sa conversion. Elle retourne alors chez celle qui l’a élevée et vit modestement de la garde de moutons. En 307, son destin bascule. Le préfet Olibrius, délégué par l’empereur Dioclétien et chargé de la chasse aux chrétiens, arrive à Antioche et s’entiche de la jeune bergère. Malgré les menaces, la torture et l’insistance cruelle du préfet, Marine reste fidèle à sa foi, se déclarant « servante de son maître Jésus-Christ ». La légende raconte qu’elle aurait même vaincu le diable, apparu sous la forme d’un dragon. On le représente d’ailleurs à ses pieds. La jeune fille est finalement décapitée par ordre d’Olibrius, le 20 juillet 307.

Sur le vitrail qui surplombe la nef, deux femmes sont représentées. À gauche, sainte Barbe, tenant la palme du martyre. Elle est invoquée afin d’obtenir une mort digne. À droite, sainte Marguerite, ornée d’un collier de perles, tenant également la palme du martyre et piétinant le dragon. Comme expliqué précédemment, elle est priée pour les naissances. « La fin et le commencement », nous traduit avec un sourire passionné Bernard, notre guide. Sur le mur gauche de la nef, Les symboles de l’alpha et de l’oméga entourent une croix, rappelant les paroles du Christ : « Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin » (Ap 22,13). Bien qu’étroite, cette chapelle ne cesse de surprendre.

Des détails fascinants

Bernard mentionne un autre détail, qui n’en est pas vraiment un : « On l’appelle chapelle, mais en réalité, c’est une église. » Présentée partout comme étant une chapelle, sa petite taille ne peut laisser penser qu’elle est autre. Et pourtant… Le bénévole montre du doigt des croix qui ornent les murs : douze croix de consécration, représentant les douze apôtres et les douze tribus d'Israël. La chapelle a en effet été consacrée par l’évêque Guillaume III de Hohnstein en 1516. Les douze croix et le tabernacle ayant été ajoutés au lieu saint, on pouvait dorénavant, en plus de la prière, y pratiquer les sacrements. En levant les yeux, nous apercevons la date de ce changement de statut inscrite sur une clé de voûte gothique.

Un orage est passé, le calme est revenu. L’air sent bon la terre humide et la pierre chaude. Le silence particulier de l’endroit apaise les visiteurs, catholiques ou non, comme le confirme Damien Herbrech, président de l’association des Amis de la chapelle : « Je ne suis pas croyant, mais la communion qu’apporte ce lieu me donne les larmes aux yeux. »

Plus d’informations : ste-marguerite-epfig.fr

Lisa Laroche

Retour à l'accueil

L’Église célèbre le quatre-centième anniversaire de la basilique Saint-Pierre

Un victoire des défenseurs des jeunes Pakistanaises

Au Porto Rico, une nouvelle loi reconnaît l’enfant à naître comme être humain

Myanmar : un prêtre saute sur une mine

Le miracle de l’épée dans la pierre

En 1180, après une vision de l’archange…

Jésus n'a rien écrit : voici pourquoi ! / l'idolâtrie des mots

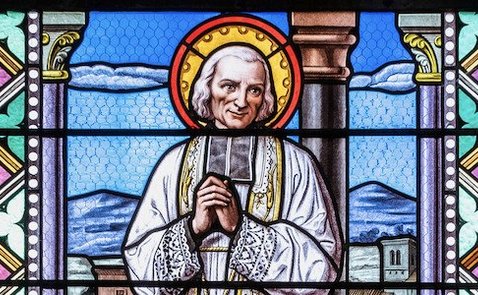

Jean-Marie Vianney, un prêtre de son temps

Avant d’être un saint, Jean-Marie…

_Tribune Chrétienne,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Miracles,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Miracles,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Témoignages,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Témoignages,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Miracles,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Miracles,

Guérisons

A la une,

Miracles,

Histoires providentielles

A la une,

Miracles,

Histoires providentielles

A la une,

Témoignages,

Histoires providentielles

A la une,

Témoignages,

Histoires providentielles

A la une,

Histoires providentielles

A la une,

Histoires providentielles

A la une,

Ils ont vu la vierge

A la une,

Ils ont vu la vierge

A la une,

Histoire,

Patrimoine,

Ils ont vu la vierge

A la une,

Histoire,

Patrimoine,

Ils ont vu la vierge

_Tribune Chrétienne,

Ils ont vu la vierge

_Tribune Chrétienne,

Ils ont vu la vierge

A la une,

Le saint du jour

A la une,

Le saint du jour

A la une,

Grands entretiens

A la une,

Grands entretiens

Actualité en bref,

Sortir,

Religion

Actualité en bref,

Sortir,

Religion

A la une,

Sortir,

Grands reportages

A la une,

Sortir,

Grands reportages

_Tribune Chrétienne,

Sortir,

Patrimoine

_Tribune Chrétienne,

Sortir,

Patrimoine

_Tribune Chrétienne,

Patrimoine,

Littérature

_Tribune Chrétienne,

Patrimoine,

Littérature

A la une,

Patrimoine

A la une,

Patrimoine

Actualité en bref,

Patrimoine

Actualité en bref,

Patrimoine

Actualité en bref,

Écritures

Actualité en bref,

Écritures

A la une,

Histoire,

Écritures

A la une,

Histoire,

Écritures

A la une,

Histoire,

Écritures

A la une,

Histoire,

Écritures

Actualité en bref,

Le saint du jour,

Églises

Actualité en bref,

Le saint du jour,

Églises

Actualité en bref,

Églises

Actualité en bref,

Églises

_TopNL,

Actualité en bref,

Religion,

Églises

_TopNL,

Actualité en bref,

Religion,

Églises

A la une,

Patrimoine,

Grands reportages,

Histoires providentielles

A la une,

Patrimoine,

Grands reportages,

Histoires providentielles

A la une,

Grands reportages,

Ils ont vu la vierge

A la une,

Grands reportages,

Ils ont vu la vierge

_Tribune Chrétienne,

Le saint du jour

_Tribune Chrétienne,

Le saint du jour

_Tribune Chrétienne,

Miracles

_Tribune Chrétienne,

Miracles

_Tribune Chrétienne,

Actualité en bref,

Débats

_Tribune Chrétienne,

Actualité en bref,

Débats

_Tribune Chrétienne,

Religion

_Tribune Chrétienne,

Religion

Actualité en bref,

Société

Actualité en bref,

Société

Actualité en bref,

Société,

Sciences

Actualité en bref,

Société,

Sciences

Actualité en bref,

Société

Actualité en bref,

Société

_Tribune Chrétienne,

Critiques,

Débats

_Tribune Chrétienne,

Critiques,

Débats

_TopNL,

Actualité en bref,

Sortir,

Critiques

_TopNL,

Actualité en bref,

Sortir,

Critiques

_Tribune Chrétienne,

Sciences,

Critiques,

Débats,

Miracles

_Tribune Chrétienne,

Sciences,

Critiques,

Débats,

Miracles

A la une,

Éditoriaux,

Églises

A la une,

Éditoriaux,

Églises

A la une,

Éditoriaux,

Religion

A la une,

Éditoriaux,

Religion

A la une,

Éditoriaux,

Le saint du jour

A la une,

Éditoriaux,

Le saint du jour

A la une,

Grands entretiens,

Témoignages

A la une,

Grands entretiens,

Témoignages

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Actualité en bref,

Environnement

Actualité en bref,

Environnement

Actualité en bref,

Environnement

Actualité en bref,

Environnement

A la une,

Environnement,

Méditation

A la une,

Environnement,

Méditation

Actualité en bref,

Histoire

Actualité en bref,

Histoire

_Tribune Chrétienne,

Histoire

_Tribune Chrétienne,

Histoire

_TopNL,

Actualité en bref,

Médecine et bioéthique

_TopNL,

Actualité en bref,

Médecine et bioéthique

A la une,

Médecine et bioéthique,

Guérisons

A la une,

Médecine et bioéthique,

Guérisons

_Tribune Chrétienne,

Médecine et bioéthique,

Patrimoine,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

Médecine et bioéthique,

Patrimoine,

Conversions

A la une,

Méditation

A la une,

Méditation

A la une,

Méditation

A la une,

Méditation

A la une,

Méditation,

Témoignages

A la une,

Méditation,

Témoignages

_TopNL,

Actualité en bref,

Sciences

_TopNL,

Actualité en bref,

Sciences

Actualité en bref,

Technologies

Actualité en bref,

Technologies

_Tribune Chrétienne,

Technologies

_Tribune Chrétienne,

Technologies

_TopNL,

Actualité en bref,

Culture

_TopNL,

Actualité en bref,

Culture

_Tribune Chrétienne,

L'habit ne fait pas le moine,

Portrait,

Conversions

_Tribune Chrétienne,

L'habit ne fait pas le moine,

Portrait,

Conversions

A la une,

L'habit ne fait pas le moine

A la une,

L'habit ne fait pas le moine

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Les 5 raisons de croire de...

A la une,

Portrait,

Témoignages

A la une,

Portrait,

Témoignages

A la une,

Portrait,

Témoignages

A la une,

Portrait,

Témoignages

_TopNL,

Actualité en bref

_TopNL,

Actualité en bref

_TopNL,

Actualité en bref,

Société

_TopNL,

Actualité en bref,

Société

Actualité en bref,

Art

Actualité en bref,

Art

A la une,

Portrait,

Art

A la une,

Portrait,

Art

Culture,

Sortir,

Littérature,

Art

Culture,

Sortir,

Littérature,

Art

A la une,

Médecine et bioéthique,

Gastronomie

A la une,

Médecine et bioéthique,

Gastronomie

A la une,

Histoire,

Patrimoine,

Littérature,

Écritures

A la une,

Histoire,

Patrimoine,

Littérature,

Écritures

_Tribune Chrétienne,

Littérature

_Tribune Chrétienne,

Littérature

FAIRE UN DON

FAIRE UN DON